There was an Old Man with a beard,

Who said, “It is just as I feared!—

Two Owls and a Hen, four Larks and a Wren,

Have all built their nests in my beard.

Edward Lear, 1846 [1]

Un signore molto piccolo di Como

una volta salì in cima al Duomo

e quando fu in cima

era alto come prima

quel signore micropiccolo di Como.

Gianni Rodari, “Sul Duomo di Como” 1970 [2]

Brr brrr Patapim, il mio cappello è pieno di Slim!

Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso.

Con radici intrecciate e gambe incrociate, mani sottili, braccia agitate. Il suo naso lungo come un prosciutto, un po’ babbuino, un po’ cespugliotto.

Si chiamava Patapim, oh che strano,

e parlava italiano… ma con accento arcano!

Anonimo, 2025 [3]

1. Il brainrot italiano

Chiunque abbia l’abitudine di scrollare ogni tanto i video di TikTok o i reel di Instagram ha una buona probabilità di essersi imbattuto in uno dei cosiddetti “animali brainrot italiani”. Si tratta di creature completamente assurde, generate con l’intelligenza artificiale: ibridi di animali e oggetti, facce deformi, frutti parlanti con volti umani, chimere di scimmie con banane e di coccodrilli o oche con cacciabombardieri. Il tutto accompagnato da voci sintetiche fuori sincrono, effetti sonori distorti, remix di canzoni, uniti a volte a profanità, bestemmie o turpiloquio, anch’essi senza alcun senso, se non quello di ricercare l’effetto shock. Si tratta di video brevi, assurdi, iperstimolanti, pensati per essere condivisi, commentati, parodiati e modificati.

Se qualcuno non ha visto direttamente i video originali, è però possibile che si sia imbattuto in qualche “opera derivata”: comici che li commentano, creators che li analizzano, TikToker che discutono i video o i commenti ai video, o che inscenano reazioni esasperate, secondo la liturgia tipica dei social contemporanei, per la quale anche le risposte, i commenti e le reazioni ai contenuti diventano essi stessi a pieno titolo contenuti del medesimo ecosistema.

In particolare, il fenomeno degli animali brainrot ha iniziato a prendere piede su TikTok e Instagram nella seconda metà del 2024, assumendo però una diffusione veramente virale a partire da gennaio 2025, quando siamo entrati con decisione – e con ogni probabilità ci troviamo nel momento più intenso – della “stagione del brainrot italiano”(nota 1).

1.1 Cos’è il brainrot?

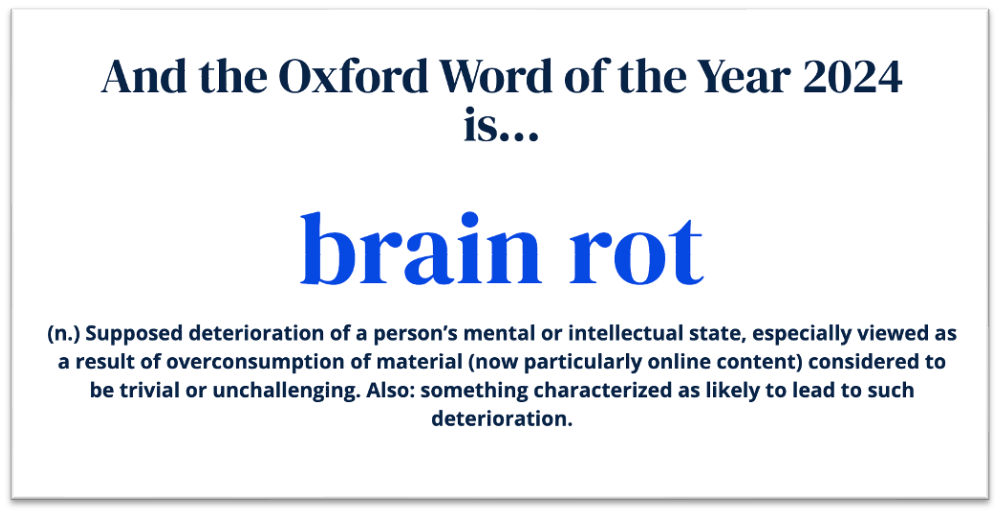

Il termine “brainrot” (letteralmente “marciume cerebrale”) è stato scelto come Word of the Year 2024 dalla Oxford University Press, per rappresentare le preoccupazioni legate all’uso eccessivo dei social media e al consumo di contenuti digitali di bassa qualità.

Secondo la definizione ufficiale dell’Oxford English Dictionary, il termine indica “il deterioramento mentale o intellettuale di una persona, specialmente come conseguenza dell’eccesso di contenuti banali o poco impegnativi – oggi in particolare quelli online” [4]. Sebbene l’espressione risalga al 1854, in particolare al Walden di Thoreau, nel quale era utilizzata per criticare la tendenza della società a preferire pensieri semplici a idee complesse e multisfaccettate, la sua frequenza d’uso è esplosa solo negli ultimi anni, aumentando addirittura del 230% nel corso del 2024, specialmente in riferimento alla diffusione massiva di video nonsense sui social network [4].

“While England endeavors to cure the potato-rot, will not any endeavor to cure the brain-rot, which prevails so much more widely and fatally?”

Henry David Thoreau, Walden p.317 [5]

In particolare, lo scorso anno il termine è asceso prepotentemente agli onori delle cronache a causa del particolare senso dell’umorismo tipico della Generazione Zeta e Alpha, uno humour che rifugge logica e coerenza narrativa per abbracciare il caos puro, l’assurdo e il decontestualizzato. Il fenomeno prototipico che ha dato il via a questa rinascita del brainrot è stato senza dubbio Skibidi Toilet: una serie di video virali che combinano elementi 3D inquietanti, musiche martellanti e creature umanoidi con teste di WC e fotocamere. Nato su YouTube nel 2023 grazie al creator Alexey Gerasimov (alias DaFuq!?Boom!), Skibidi Toilet è diventato rapidamente il manifesto audiovisivo del brainrot contemporaneo. La serie racconta — per così dire — una guerra ininterrotta e delirante tra i Toilet (esseri con teste di gabinetto che cantano “skibidi” in loop) e umanoidi dotati di telecamere, altoparlanti o TV al posto del capo, i cosiddetti Camera Men [6].

Nella saga di Skibidi Toilet non troviamo nessuna vera coerenza narrativa, solo escalation visive, ritmi ossessivi e una logica interna che sembra obbedire a un solo principio: sorprendere, disturbare e confondere lo spettatore. Il tutto è reso ancora più straniante dall’uso di animazioni che conferiscono ai personaggi movimenti grotteschi, sguardi vuoti e collisioni improbabili. Probabilmente proprio grazie a tutto questo caos, Skibidi Toilet ha raccolto miliardi di visualizzazioni e ha colonizzato TikTok, YouTube Shorts e persino il linguaggio di bambini e adolescenti, che hanno iniziato a usare il termine “skibidi” come sinonimo di qualcosa di strano e buffo, o semplicemente come interiezione generica senza senso, ideale per spiazzare gli adulti che non hanno idea di cosa stiano parlando [7].

Nella saga di Skibidi Toilet non troviamo nessuna vera coerenza narrativa, solo escalation visive, ritmi ossessivi e una logica interna che sembra obbedire a un solo principio: sorprendere, disturbare e confondere lo spettatore. Il tutto è reso ancora più straniante dall’uso di animazioni che conferiscono ai personaggi movimenti grotteschi, sguardi vuoti e collisioni improbabili. Probabilmente proprio grazie a tutto questo caos, Skibidi Toilet ha raccolto miliardi di visualizzazioni e ha colonizzato TikTok, YouTube Shorts e persino il linguaggio di bambini e adolescenti, che hanno iniziato a usare il termine “skibidi” come sinonimo di qualcosa di strano e buffo, o semplicemente come interiezione generica senza senso, ideale per spiazzare gli adulti che non hanno idea di cosa stiano parlando [7].

Tuttavia, come ogni fenomeno virale, anche Skibidi Toilet, pur restando ampiamente diffuso, ha iniziato lentamente la sua parabola discendente, condividendo il destino di quelli che potremmo definire meme-mondo (nota 2): raggiungono una saturazione tale da smettere di sorprendere, e quando l’immaginazione degli utenti comincia ad anticiparne il loop, il nonsense perde mordente. Già lo scorso anno era stato ad esempio osservato che Skibidi Toilet aveva fortemente catturato l’attenzione della Generazione Alpha, ma la sua formula iperassurda ha presto iniziato a mostrare segni di stanchezza e, come avvenuto per molti altri fenomeni analoghi, gli algoritmi dei social tendono a consumarlo rapidamente, portando a una saturazione dell’interesse [6,7].

È proprio in questo momento di stanchezza, mentre su TikTok cominciavano a comparire video sulla “Great Meme Depression” del 2025, lamentando la fine dell’originalità memetica [9], che sulla scena sono improvvisamente esplosi gli animali brainrot. La crisi creativa di inizio anno, descritta ironicamente come “un’epoca oscura in cui nessun meme nuovo degno di questo nome aveva ancora visto la luce” [9], ha lasciato spazio a un’estetica fortemente visiva, estremamente nonsense, alimentata dall’improvviso accesso di massa a potentissimi motori di generazione di immagini basati sull’intelligenza artificiale.

È iniziata così ufficialmente la stagione degli animali brainrot italiani.

1.2 Italian brainrot animals

A partire dalla seconda metà del 2024, la diffusione su larga scala di strumenti gratuiti di generazione di immagini tramite intelligenza artificiale, in particolare DALL·E 3 (integrato in ChatGPT), Midjourney (noto per il suo stile artistico dettagliato) e Stable Diffusion (open-source e altamente personalizzabile), ha dato origine a un vero e proprio ecosistema globale di animali generati dall’IA. La grande facilità di uso e la disponibilità gratuita di questi sistemi, ha fatto sì che centinaia di creature ibride, deformi e assurde popolassero improvvisamente i social network, ciascuna associata a immagini surreali e suoni ritmici, spesso nonsense o disturbanti (nota 3). All’interno di questo universo in rapida espansione, il filone italiano ha assunto da subito un rilievo particolare. Al momento in cui scriviamo, si contano circa 85 animali brainrot italiani catalogati “ufficialmente”, un numero superiore a quello di qualunque altro paese, inclusi l’Indonesia (circa 60) e la Turchia (circa 30-35), che seguono l’Italia per numerosità, mentre tutti gli altri paesi rappresentati hanno espresso una media di circa 3 animali [12]. In questo particolare contesto, i creators italiani si sono imposti non solo per quantità, ma anche per coerenza stilistica e per capacità di generare figure immediatamente riconoscibili, condivisibili e remixabili, al punto che in poche settimane gli animali brainrot italiani sono diventati, non senza preoccupazioni dei commentatori, un fenomeno virale in tutto il mondo [13,14].

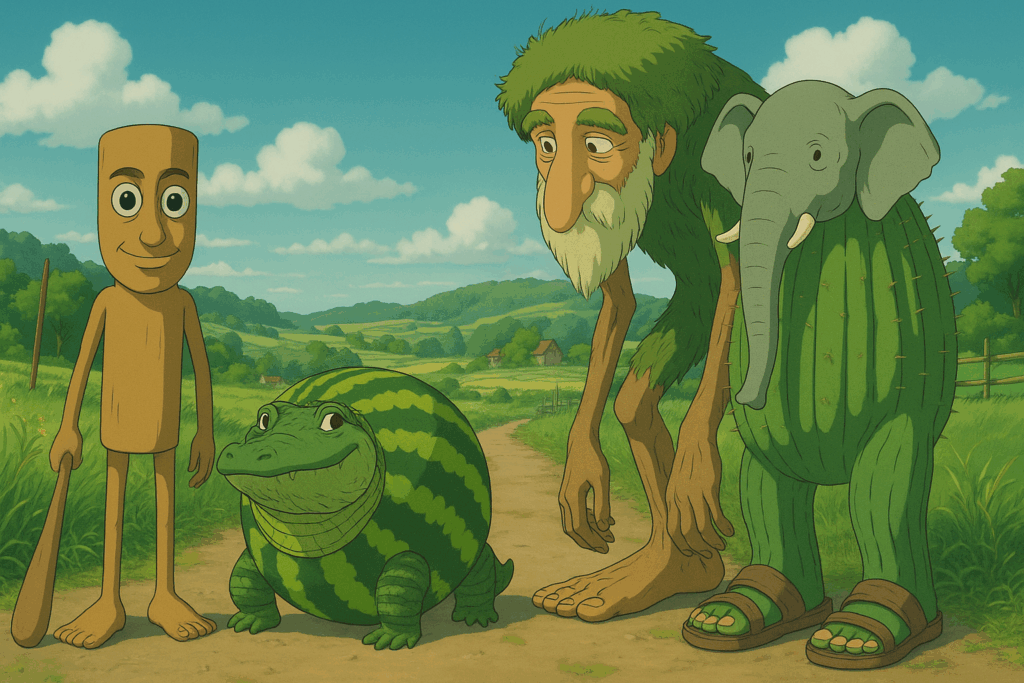

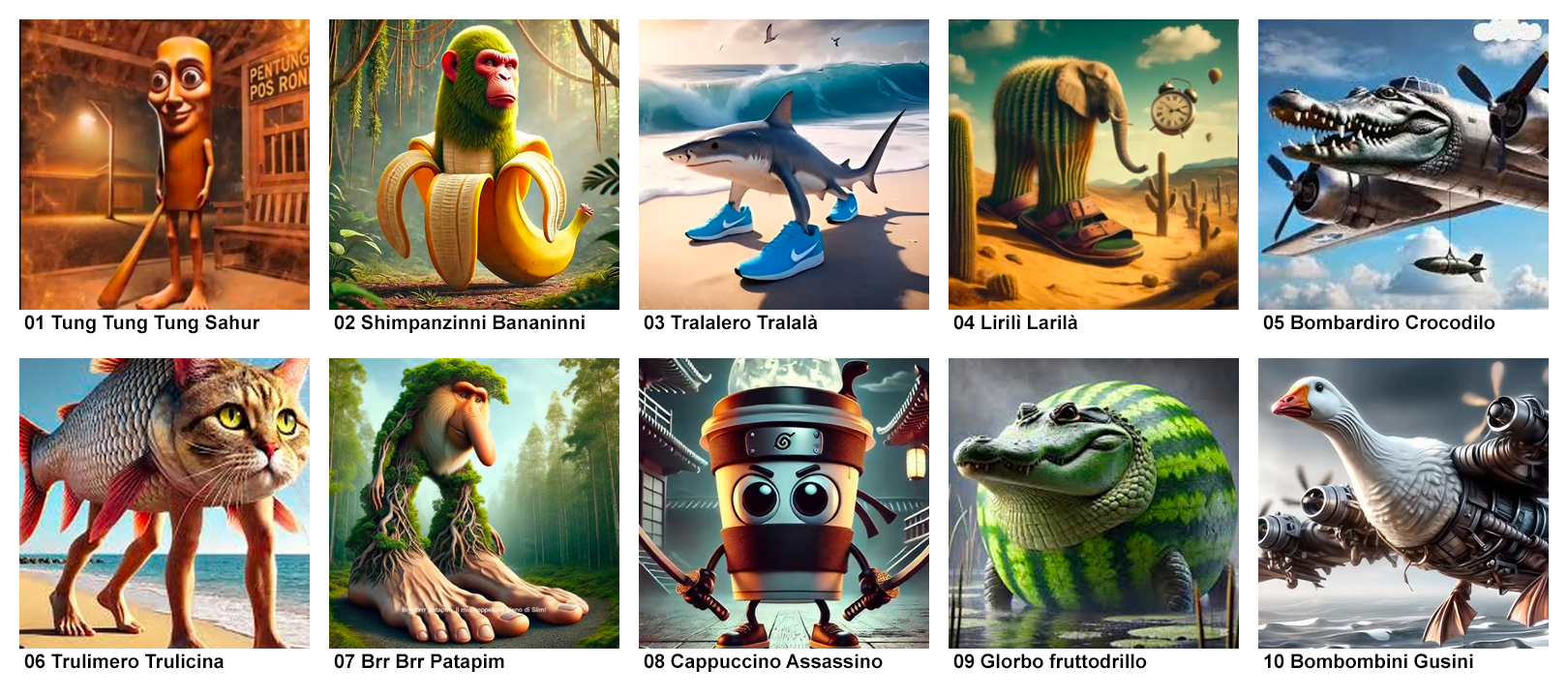

In mezzo alla moltitudine di creature emerse, abbiamo selezionato per questo studio dieci animali emblematici che meglio rappresentano la fase originaria e più spontanea del fenomeno, prima della sua saturazione e codificazione. Per individuare i 10 più significativi su cui condurre la presente analisi (riportati nella Figura 1), è stato considerato un singolo video rappresentativo di ognuno, in particolare quello più in voga su TikTok alla data del 18.04.25 (nota 4).

Figura 1. I dieci animali brainrot italiani inclusi in questa indagine.

La tabella 1 presenta una classifica dei 10 animali brainrot italiani selezionati, stilata in base a un indice di popolarità da noi creato che combina visualizzazioni, commenti, like, bookmarks e condivisioni, allo scopo di offrire una immagine indicativa dell’impatto del fenomeno.

| # | Nome | Indice | Views | Likes | Commenti | Preferiti | Condivisioni |

| 1 | Tung Tung Tung Sahur | 26,92 | 62.7M | 4.5M | 105.3K | 522.4K | 2.4M |

| 2 | Shimpanzinni Bananinni | 22,21 | 41.7M | 4.1M | 63.4K | 556.4K | 2.5M |

| 3 | Tralalero Tralalà | 15,88 | 37.4M | 2.5M | 49.9K | 430.6K | 1.4M |

| 4 | Lirilì Larilà | 14,06 | 28.2M | 3.0M | 28.2K | 394.2K | 1.5M |

| 5 | Bombardiro Crocodilo | 7,71 | 19.7M | 1.1M | 22.4K | 209.5K | 730.8K |

| 6 | Trulimero Trulicina | 4,05 | 9.5M | 755.8K | 8.7K | 98.9K | 472.6K |

| 7 | Brr Brr Patapim | 3,13 | 8.7M | 411.3K | 9.4K | 97.2K | 227.7K |

| 8 | Cappuccino Assassino | 2,59 | 5.2M | 535.5K | 3.6K | 66.2K | 366.1K |

| 9 | Glorbo fruttodrillo | 2,58 | 4.8M | 499.9K | 4.8K | 75.4K | 318.1K |

| 10 | Bombombini Gusini | 0,87 | 1.9M | 144.7K | 1.5K | 24.6K | 115.7K |

| Totale | 100 | 220M | 18M | 297K | 2,5M | 10M |

Tabella 1. Graduatoria di popolarità dei dieci animali brainrot italiani inclusi nella indagine. L’indice di popolarità è stato generato calcolando per ogni video la media di visualizzazioni, likes, commenti, bookmarks e condivisioni e normalizzando il risultato in base 100.

Se volessimo ricostruire la storia di questi 10 meme in ordine cronologico, potremmo dire che Tralalero Tralalà è stato probabilmente il primo animale brainrot italiano a diventare virale su larga scala. Sembra che il personaggio sia stato creato dal TikToker @eZburger401, che ha caricato il video originale all’inizio di gennaio 2025 [15]. Il video presentava un’immagine creata dalla intelligenza artificiale rappresentante uno squalo con tre gambe e scarpe Nike ai piedi, accompagnata da una voce sintetica che recitava una frase in italiano contenente bestemmie. In questa forma decontestualizzata e inizialmente non compresa, il contenuto ha circolato molto anche fuori dall’Italia ed è stato ampiamente condiviso da utenti stranieri. Quando il significato delle frasi di accompagnamento è stato effettivamente compreso anche all’estero (usando strumenti di traduzione o per l’intervento nei commenti di madrelingua italiani), l’alleanza involontaria tra gli utenti che lo condividevano proprio in quanto blasfemo e gli utenti che lo commentavano per criticarlo o censurarlo ne ha ulteriormente alimentato la viralità, contribuendo a fissarne l’iconicità all’interno del mondo brainrot. Anche se l’account che ha creato il video originale è stato rapidamente bannato da TikTok, la filastrocca blasfema e l’immagine dello squalo con le scarpe da ginnastica hanno continuato a diffondersi grazie ad altri utenti, consolidando la popolarità del meme e dando il via al filone di animali assurdi accompagnati da storielle e filastrocche in lingua italiana.

Se volessimo ricostruire la storia di questi 10 meme in ordine cronologico, potremmo dire che Tralalero Tralalà è stato probabilmente il primo animale brainrot italiano a diventare virale su larga scala. Sembra che il personaggio sia stato creato dal TikToker @eZburger401, che ha caricato il video originale all’inizio di gennaio 2025 [15]. Il video presentava un’immagine creata dalla intelligenza artificiale rappresentante uno squalo con tre gambe e scarpe Nike ai piedi, accompagnata da una voce sintetica che recitava una frase in italiano contenente bestemmie. In questa forma decontestualizzata e inizialmente non compresa, il contenuto ha circolato molto anche fuori dall’Italia ed è stato ampiamente condiviso da utenti stranieri. Quando il significato delle frasi di accompagnamento è stato effettivamente compreso anche all’estero (usando strumenti di traduzione o per l’intervento nei commenti di madrelingua italiani), l’alleanza involontaria tra gli utenti che lo condividevano proprio in quanto blasfemo e gli utenti che lo commentavano per criticarlo o censurarlo ne ha ulteriormente alimentato la viralità, contribuendo a fissarne l’iconicità all’interno del mondo brainrot. Anche se l’account che ha creato il video originale è stato rapidamente bannato da TikTok, la filastrocca blasfema e l’immagine dello squalo con le scarpe da ginnastica hanno continuato a diffondersi grazie ad altri utenti, consolidando la popolarità del meme e dando il via al filone di animali assurdi accompagnati da storielle e filastrocche in lingua italiana.

Il primo nucleo di animali brainrot italiani si è configurato come una costellazione di creature dal carattere surreale e autonomo, ma già da subito si è andata affermando una sorta di logica di sistema. Alcuni personaggi sono stati importati o rielaborati da altre aree linguistiche (nota 5), mentre altri sono nati direttamente all’interno del circuito italiano. L’evoluzione ha presto portato alla creazione di figure secondarie derivate da quelle principali: è il caso ad esempio di Bombombini Gusini, che è stato descritto come fratello di Bombardiro Crocodilo. Questa relazione (così come le altre emerse successivamente es. la fidanzata di Cappuccino Assassino, Ballerina Cappuccina, o la sua amante Espressona Signora) non era presente nelle intenzioni originarie del creatore, ma è stata co-costruita a posteriori dai successivi creators e dai commentatori, che la hanno fatta rientrare retroattivamente in un lore condiviso (nota 6).

Il primo nucleo di animali brainrot italiani si è configurato come una costellazione di creature dal carattere surreale e autonomo, ma già da subito si è andata affermando una sorta di logica di sistema. Alcuni personaggi sono stati importati o rielaborati da altre aree linguistiche (nota 5), mentre altri sono nati direttamente all’interno del circuito italiano. L’evoluzione ha presto portato alla creazione di figure secondarie derivate da quelle principali: è il caso ad esempio di Bombombini Gusini, che è stato descritto come fratello di Bombardiro Crocodilo. Questa relazione (così come le altre emerse successivamente es. la fidanzata di Cappuccino Assassino, Ballerina Cappuccina, o la sua amante Espressona Signora) non era presente nelle intenzioni originarie del creatore, ma è stata co-costruita a posteriori dai successivi creators e dai commentatori, che la hanno fatta rientrare retroattivamente in un lore condiviso (nota 6).

Da queste prime connessioni è nato progressivamente un vero e proprio metaverso brainrot, un universo narrativo collettivo in cui ogni nuovo animale si è inserito come possibile alleato, nemico, parente o avatar simbolico degli altri. I commentatori hanno contribuito a espandere questo mondo immaginario al pari dei creators, con ipotesi di guerre tra animali brainrot, alleanze trans-nazionali, strategie geopolitiche e mappe dei territori, dando vita a una forma di mitologia partecipata che si autoalimenta attraverso meme, parodie e remix [12].

Da queste prime connessioni è nato progressivamente un vero e proprio metaverso brainrot, un universo narrativo collettivo in cui ogni nuovo animale si è inserito come possibile alleato, nemico, parente o avatar simbolico degli altri. I commentatori hanno contribuito a espandere questo mondo immaginario al pari dei creators, con ipotesi di guerre tra animali brainrot, alleanze trans-nazionali, strategie geopolitiche e mappe dei territori, dando vita a una forma di mitologia partecipata che si autoalimenta attraverso meme, parodie e remix [12].

Tutto ciò ha favorito l’emergere di quello che abbiamo chiamato un “meme-mondo”: una dimensione condivisa nella quale i contenuti non sono semplicemente fruiti, ma abitati collettivamente. Ogni animale non è solo un’immagine virale, ma diventa un nodo attivo di una rete semantica fluida, i cui significati si generano nella pratica stessa della partecipazione.

2. Analisi del fenomeno

2.1 Cornice teorico-metodologica

L’approccio adottato in questo studio si colloca all’intersezione tra media studies, estetica culturale e fenomenologia interpretativa. La riflessione teorica si fonda su tre assi principali:

- Teoria dei meme digitali

Nella cultura online contemporanea i meme sono stati descritti come “unità culturali remixabili, partecipative e altamente adattabili” [19]. A differenza della concezione originaria del meme come “gene culturale” proposto da Dawkins nel 1976 e inteso come entità replicante soggetta a selezione naturale [20], gli studi recenti sottolineano la natura relazionale, contestuale e trasformativa dei meme. La loro forza espressiva risiede nella formattabilità e nella capacità di innescare dinamiche di appropriazione e riuso collettivo [19]. - Convergenza mediale e intelligenza collettiva

La cultura digitale è stata definita come un ecosistema di convergenza in cui i confini tra produzione e fruizione si sfumano, favorendo processi di narrazione distribuita [8]. In questo contesto, la circolazione dei contenuti non è più soltanto tecnica o commerciale, ma anche culturale e affettiva. Il concetto di “intelligenza collettiva”, elaborato da Lévy nel 1997, descrive il sapere che emerge dalla cooperazione tra individui con competenze diverse, connessi in reti dinamiche e aperte [21]. - Fenomenologia interpretativa e esperienza situata

Infine, la interpretative phenomenological analysis (Smith, Flowers & Larkin, 2021) propone un modello di ricerca qualitativa focalizzato sulla comprensione dei vissuti soggettivi. Tale approccio coniuga la descrizione fenomenologica dell’esperienza con l’interpretazione ermeneutica, assumendo che ogni atto di senso sia co-costruito tra partecipante e ricercatore. L’esperienza è considerata nella sua densità affettiva, simbolica e situata, all’interno di un contesto culturale e relazionale più ampio [22].

È a partire da questa configurazione che si apre la nostra indagine fenomenologica, che seguirà un approccio descrittivo eidetico ispirato alla fenomenologia sperimentale di Bozzi [23], applicato al campo della cultura visiva digitale e articolato in tre momenti fondamentali:

- analisi eidetica, volta a individuare gli invarianti strutturali, le strutture formali e ricorrenti che definiscono l’essenza del brainrot italiano al di là delle sue varianti empiriche;

- esplorazione dell’esperienza vissuta, che prende in esame le modalità percettive, affettive e partecipative attraverso cui il brainrot si costituisce come evento intenzionale presso i suoi fruitori;

- riduzione fenomenologica vera e propria, sospendendo ogni spiegazione causale per descrivere come il fenomeno si dia alla coscienza, nel suo apparire originario.

2.2 Analisi eidetica

Per comprendere l’essenza del brainrot italiano, si è condotta una analisi qualitativa dei testi associati ai principali personaggi di questo immaginario. L’analisi si è concentrata sull’emergere di forme linguistiche, strutture narrative e modalità percettive ricorrenti, con particolare attenzione agli aspetti che generano spaesamento, fascinazione o appartenenza rituale.

Per chiarire il metodo adottato, è utile esplicitare che l’identificazione dei nuclei eidetici è avvenuta anche attraverso una forma implicita di variazione immaginativa, secondo il principio classico della “variazione eidetica”: ci si è chiesti, di volta in volta, cosa sarebbe accaduto all’esperienza complessiva se si fosse eliminato o modificato un determinato tratto. Per esempio, immaginando un animale brainrot privo di elementi ibridi o di deformazione grottesca, oppure privo di iterazioni foniche e nonsense, ci si accorge che l’effetto percettivo ed emotivo risulta radicalmente alterato, e che l’esperienza che ne deriva non viene più riconosciuta come appartenente a quello specifico universo. Viceversa, si è notato che altri elementi — come il particolare lessico usato, o il contenuto tematico — possono variare anche sensibilmente senza comprometterne l’identità fenomenologica. Attraverso questa serie di variazioni mentali orientate alla riduzione, è stato possibile far emergere quelle caratteristiche che non possono essere soppresse senza che l’intero campo percettivo e affettivo cambi struttura.

In quest’ottica, dall’esame dei materiali testuali si sono delineati quattro nuclei tematici principali che caratterizzano l’eidos del brainrot italiano:

- Ibridi fantastici e deformazione figurativa

“Il suo corpo era un’enorme anguria a strisce ma la testa e la coda tutto alligatore.” Glorbo Fruttodrillo

“Elefante nel deserto che cammina qua e là. Con la sua conchiglia e un orologio che fa tic tac.” Lirilì Larilà

Tutte le creature brainrot si configurano come ibridi grotteschi, frutto della combinazione arbitraria di elementi animali, vegetali, tecnologici e oggettuali. Questa deformazione non assolve una funzione simbolica o narrativa, ma opera come sollecitazione percettiva, producendo forme che sfuggono a ogni tentativo immediato di categorizzazione. Ne risulta un’esperienza di spaesamento: la coscienza fatica a stabilire ancoraggi stabili e si apre a una modalità percettiva sospesa, in cui il conoscere non coincide più con il riconoscere.

Tutte le creature brainrot si configurano come ibridi grotteschi, frutto della combinazione arbitraria di elementi animali, vegetali, tecnologici e oggettuali. Questa deformazione non assolve una funzione simbolica o narrativa, ma opera come sollecitazione percettiva, producendo forme che sfuggono a ogni tentativo immediato di categorizzazione. Ne risulta un’esperienza di spaesamento: la coscienza fatica a stabilire ancoraggi stabili e si apre a una modalità percettiva sospesa, in cui il conoscere non coincide più con il riconoscere.

È proprio questa discontinuità a generare attrazione: l’ibrido disorienta, ma affascina proprio in virtù della sua dissonanza rispetto alle forme note. All’interno dell’estetica brainrot, l’assurdo visivo non solo perde la sua carica mostruosa, ma diventa codice di riconoscimento: la capacità di accogliere l’ibrido, anche senza comprenderlo, diventa condizione di accesso a una comunità percettiva fondata sulla condivisione dello spaesamento.

- Sonorità pre-linguistiche e ripetizione rituale

“Tung tung tung tung tung tung tung tung tung” Tung Tung Tung Sahur

“Chimpanzini Bananini! wa wa wa! Bananuchi monkey monkey monkey yuchi!” Shimpanzinni Bananinni

“Capu capu cappuccino, assassino assassini!” Cappuccino Assassino

Uno degli elementi distintivi dei testi brainrot è la loro dimensione fonica, spesso costruita attraverso onomatopee, ripetizioni e sequenze ritmiche che sollecitano una risposta immediata, anche corporea, da parte del fruitore. Il linguaggio tende a perdere la sua funzione referenziale e concettuale, per assumere quella di evento sonoro: le parole si trasformano in suoni, immersi in un flusso ritmico che non chiede di essere compreso, ma percepito, imitato e condiviso. La ripetizione martellante di Tung Tung Tung Sahur, con le sue nove occorrenze iniziali, ne è un esempio emblematico, così come i giochi vocalici di Shimpanzinni Bananinni o il canto cadenzato di Cappuccino Assassino, che assume la forma di una litania. In tutti questi casi, il senso non risiede nel contenuto, ma nella ripetizione stessa: l’efficacia estetica nasce dalla possibilità di farla propria, reiterarla e diffonderla. Chi riconosce e riproduce questi pattern sonori partecipa a una ritualità condivisa, entrando a far parte di una comunità virtuale fondata sul nonsense fonico, uno degli operatori eidetici più incisivi dell’intero fenomeno.

Uno degli elementi distintivi dei testi brainrot è la loro dimensione fonica, spesso costruita attraverso onomatopee, ripetizioni e sequenze ritmiche che sollecitano una risposta immediata, anche corporea, da parte del fruitore. Il linguaggio tende a perdere la sua funzione referenziale e concettuale, per assumere quella di evento sonoro: le parole si trasformano in suoni, immersi in un flusso ritmico che non chiede di essere compreso, ma percepito, imitato e condiviso. La ripetizione martellante di Tung Tung Tung Sahur, con le sue nove occorrenze iniziali, ne è un esempio emblematico, così come i giochi vocalici di Shimpanzinni Bananinni o il canto cadenzato di Cappuccino Assassino, che assume la forma di una litania. In tutti questi casi, il senso non risiede nel contenuto, ma nella ripetizione stessa: l’efficacia estetica nasce dalla possibilità di farla propria, reiterarla e diffonderla. Chi riconosce e riproduce questi pattern sonori partecipa a una ritualità condivisa, entrando a far parte di una comunità virtuale fondata sul nonsense fonico, uno degli operatori eidetici più incisivi dell’intero fenomeno.

- Estetica del caos e logica destrutturata

“Con la sua conchiglia e un orologio che fa tic tac le spine del cactus mi fanno un attacco flashback. Arriva zio Ramon con una mongolfiera blu, gridando: ‘Ma che fai lì? Ti piace pure il WiFi, tu?’” Lirilì Larilà

“Slim volò, con un grande BOOM, sparendo nel cielo come un bel fungo di fumo!” Brr Brr Patapim

Le narrazioni brainrot si caratterizzano per una struttura discontinua e caotica, priva di coerenze temporali, causali o semantiche stabili. Gli elementi si succedono senza transizioni né giustificazioni narrative, dando luogo a una forma di racconto frammentata, in cui ogni segmento sembra autosufficiente, ma in realtà si collega ad altri secondo logiche associative, più che narrative. Il senso, se presente, non emerge da una progressione lineare, ma resta sospeso, continuamente dislocato, rendendo ardua una comprensione unitaria. Questa destrutturazione, tuttavia, non compromette l’efficacia estetica: al contrario, la discontinuità e l’imprevedibilità sollecitano una forma di attenzione divergente, basata sull’effetto cumulativo di una serie di micro-eventi narrativi. L’universo brainrot non segue una trama, ma si configura come una scacchiera di episodi eterogenei, scanditi da trasformazioni improvvise e accadimenti assurdi, la cui fruizione richiede una sospensione del giudizio e una disponibilità a navigare l’incoerenza come unica forma di senso.

Le narrazioni brainrot si caratterizzano per una struttura discontinua e caotica, priva di coerenze temporali, causali o semantiche stabili. Gli elementi si succedono senza transizioni né giustificazioni narrative, dando luogo a una forma di racconto frammentata, in cui ogni segmento sembra autosufficiente, ma in realtà si collega ad altri secondo logiche associative, più che narrative. Il senso, se presente, non emerge da una progressione lineare, ma resta sospeso, continuamente dislocato, rendendo ardua una comprensione unitaria. Questa destrutturazione, tuttavia, non compromette l’efficacia estetica: al contrario, la discontinuità e l’imprevedibilità sollecitano una forma di attenzione divergente, basata sull’effetto cumulativo di una serie di micro-eventi narrativi. L’universo brainrot non segue una trama, ma si configura come una scacchiera di episodi eterogenei, scanditi da trasformazioni improvvise e accadimenti assurdi, la cui fruizione richiede una sospensione del giudizio e una disponibilità a navigare l’incoerenza come unica forma di senso.

- Turpiloquio e dissacrazione rituale

Un f*** alligatore volante […] E se hai tradotto tutto questo, allora sei uno s*** Non rompere la battuta, p*** Bombardiro Crocodilo

Ero con il mio f*** m*** a giocare a Fortnite Quando a un punto arriva mia nonna, Ornella L*** C*** Tralalero Tralalà

Uno degli elementi ricorrenti nel brainrot italiano, in particolare nelle sue prime manifestazioni, è il ricorso sistematico al turpiloquio, alla bestemmia e a forme di volgarità estrema, spesso connotate da riferimenti sessuali o religiosi. L’oscenità non rappresenta un semplice elemento decorativo o provocatorio, ma assume una funzione strutturale: costituisce una soglia d’accesso all’esperienza brainrot, un codice interno che segna l’appartenenza. In questo senso, il linguaggio eccessivo opera come dispositivo di inclusione/esclusione, attivando una dinamica rituale per cui l’adesione a tale grammatica equivale all’ingresso in una comunità fondata anche sulla dissacrazione. La violenza verbale, pur non finalizzata a un contenuto specifico, agisce come meccanismo di rottura delle aspettative morali e come gesto di riconoscimento implicito tra emittente e destinatario. In questo modo, il brainrot istituisce un’estetica della trasgressione condivisa, in cui anche il turpiloquio diventa vettore di appartenenza simbolica.

Uno degli elementi ricorrenti nel brainrot italiano, in particolare nelle sue prime manifestazioni, è il ricorso sistematico al turpiloquio, alla bestemmia e a forme di volgarità estrema, spesso connotate da riferimenti sessuali o religiosi. L’oscenità non rappresenta un semplice elemento decorativo o provocatorio, ma assume una funzione strutturale: costituisce una soglia d’accesso all’esperienza brainrot, un codice interno che segna l’appartenenza. In questo senso, il linguaggio eccessivo opera come dispositivo di inclusione/esclusione, attivando una dinamica rituale per cui l’adesione a tale grammatica equivale all’ingresso in una comunità fondata anche sulla dissacrazione. La violenza verbale, pur non finalizzata a un contenuto specifico, agisce come meccanismo di rottura delle aspettative morali e come gesto di riconoscimento implicito tra emittente e destinatario. In questo modo, il brainrot istituisce un’estetica della trasgressione condivisa, in cui anche il turpiloquio diventa vettore di appartenenza simbolica.

2.3 Analisi dell’esperienza vissuta

Scopo di questa sezione è indagare, a partire dai commenti degli utenti, come viene vissuta l’esperienza degli animali brainrot italiani. Attraverso l’analisi qualitativa e quantitativa di 10.000 commenti (1.000 per ciascun animale), si è cercato di cogliere l’atmosfera affettiva e intersoggettiva che si struttura intorno a questi contenuti, osservando i modi in cui i fruitori partecipano, reagiscono, costruiscono significato o lo sospendono. L’approccio fenomenologico adottato considera i commenti non come semplici opinioni soggettive, ma come tracce dell’orizzonte intenzionale che si costituisce nell’incontro tra spettatore e oggetto brainrot.

Dal punto di vista metodologico, l’analisi si è svolta in due fasi. In una prima fase esplorativa, è stato costruito un campione casuale di 1000 commenti per individuare ricorrenze tematiche e strutturali. Da questa esplorazione sono emerse quattro categorie fenomenologicamente rilevanti: nonsense, lore, condivisione e critica.

Successivamente, sono stati scaricati i commenti dei 10 video individuati, ne sono stati selezionati casualmente 1000 per ogni personaggio (10000 in totale) e sono stati classificati nelle varie categorie utilizzando un sistema basato sulla Intelligenza Artificiale, da noi precedentemente validato [24]. Ogni commento è stato assegnato a una sola categoria dominante (codifica mutuamente esclusiva), per favorire l’analisi statistica e la comparabilità tra personaggi.

- Nella categoria nonsense sono stati inseriti commenti che non esprimono contenuti semantici riconoscibili, ma si basano su iterazioni foniche, onomatopee, emoji o suoni scritti. Questi interventi partecipano al ritmo e alla sonorità dell’universo brainrot più che al suo significato. Esempi: “፰፱፪፪፯፪፱፪፯፱፪፰፫፱” (sequenza priva di significato, composta da numeri del sistema etiopico), “TRULI TRULI PATAPIM” ,“AAAAHHHHHHHHHHHH”

- Nella categoria lore abbiamo classificato commenti che richiamano elementi narrativi legati ai personaggi brainrot. In questi commenti ci si riferisce a rapporti familiari, guerre, patti e alleanze tra personaggi, che siano già noti del meme-mondo o inventati di sana pianta. Esempi: “Siento que el y ballerina harían linda pareja”, “Chuchu, seeing the poor Patapim in all his misery, offered to help him. He eats a sandwich and serves a balloon”, “Gente parem de shippar a balerina capuccina com ele, a paixão dela é o balerino lololo”, “eccolo il marito, la lore si intensifica”

- Nella categoria condivisione sono stati inseriti i commenti che mostrano pratiche collettive di riconoscimento e diffusione. Si tratta di tagging di amici, inviti a guardare il video, o dichiarazioni di ripetizione ossessiva. Esempi: “@m*** DEVI VEDERE QUESTO”, “è il nuovo skibidi”, “lo sto guardando in loop da 20 minuti”

- Infine, alla categoria critica appartengono i commenti che esprimono disapprovazione, moralismo o rifiuto. Spesso si concentrano su aspetti percepiti come offensivi, violenti o blasfemi. In genere sembrano provenire da utenti esterni al gruppo di riferimento. Esempi: “this is not funny at all, people are dying”, “violenza gratuita, disgustoso”, “why would you make fun of Gaza like this?”, “ok I saw the translation and it said something very bad”

La grande maggioranza dei commenti (circa il 75%) sono stati classificati nelle categorie nonsense e condivisione e sono estremamente poco informativi dal punto di vista del contenuto, rappresentando quasi esclusivamente emoticon, espressioni senza senso o tag di altri account.

Il restante 25% fa riferimento principalmente a elementi di lore degli animali brainrot, spesso semplicemente ripetendo la loro frase caratteristica e a volte inventando nuove storie o proponendo nuove relazioni.

La Tabella 2 mostra l’analisi quantitativa della distribuzione dei commenti, evidenziando alcune differenze nella distribuzione percentuale delle categorie tra i diversi personaggi brainrot.

| Personaggio | Nonsense | Lore | Condivisione | Critica | Totale |

| Tung Tung Tung Sahur | 37,2% * (372) | 20,1% (201) | 39,5% (395) | 3,2% (32) | 100% (1000) |

| Shimpanzinni Bananinni | 35,0% (350) | 23,5% (235) | 37,8% (378) | 3,7% (37) | 100% (1000) |

| Tralalero Tralalà | 32,1% (321) | 24,2% (242) | 39,7% (397) | 4,0% (40) | 100% (1000) |

| Lirilì Larilà | 33,5% (335) | 22,8% (228) | 38,1% (381) | 5,6% (56) | 100% (1000) |

| Bombardiro Crocodilo | 30,2% * (302) | 20,9% (209) | 36,5% (365) | 12,4% * (124) | 100% (1000) |

| Trulimero Trulicina | 35,5% (355) | 19,8% (198) | 39,9% (399) | 4,8% (48) | 100% (1000) |

| Brr Brr Patapim | 36,8% (368) | 21,5% (215) | 38,0% (380) | 3,7% (37) | 100% (1000) |

| Cappuccino Assassino | 34,2% (342) | 22,0% (220) | 39,0% (390) | 4,8% (48) | 100% (1000) |

| Glorbo Fruttodrillo | 35,8% (358) | 23,9% (239) | 36,6% (366) | 3,7% (37) | 100% (1000) |

| Bombombini Gusini | 33,1% (331) | 19,2% (192) | 41,8% * (418) | 5,9% (59) | 100% (1000) |

| Valore atteso | 34,9% | 21,8% | 38,7% | 5,2% | |

| χ² – p | 6,34 – p < 0,05 | 3,21 – n.s | 5,04 – p<0,05 | 52,81 – p<0,001 |

Tabella 2. Distribuzione quantitativa della classificazione dei commenti nelle varie categorie; con * sono indicate le differenze significative di un personaggio rispetto al valore atteso, nel contesto di ogni categoria.

Tung Tung Tung Sahur ha mostrato la percentuale più alta nella categoria nonsense, con il 37,2%, significativamente superiore al valore atteso del 34,9% (p < 0,05). Nella stessa categoria, Bombardiro Crocodilo presenta invece la percentuale inferiore, pari al 30,2% (p < 0,001), in quanto una notevole quota dei commenti sono in questo caso indirizzati in senso critico (12,4%, vs 5,2% atteso; p < 0,001) in particolare per lo specifico riferimento del meme al conflitto israeliano-palestinese.

Relativamente alla categoria lore, non sono state invece riscontrate differenze significative tra i vari personaggi, con tutte le percentuali distribuite attorno al valore atteso del 21,8% (n.s.).

Per quanto riguarda i rituali di condivisione, Bombombini Gusini risulta essere il contenuto più frequentemente rilanciato dagli utenti (41,8% vs 38,7%; p < 0,05).

Nel complesso, ciò che emerge è un pattern di partecipazione fortemente frammentato, breve e a tratti minimale. La stragrande maggioranza dei commenti osservati è costituita da elementi poveri di contenuto semantico, spesso ridotti a singole emoji, suoni trascritti, o tag di altri utenti. Anche quei commenti che fanno riferimento al lore o alle dinamiche narrative tendono a limitarsi alla ripetizione di elementi già noti e raramente introducono variazioni originali (le quali comunque sono in genere fini a se stesse e non vengono integrate nel lore condiviso).

Anche questa essenzialità, fatta di commenti brevi, apparentemente privi di coerenza logica o densità semantica, costituisce un tratto eidetico dell’esperienza brainrot. Riteniamo infatti che tali caratteristiche non siano accidentali, ma strutturali: se venissero sostituite da testi più lunghi, articolati o esplicativi, la configurazione fenomenica del brainrot ne risulterebbe alterata. In questo senso, la povertà semantica non va intesa come mancanza, ma come forma specifica di partecipazione: ciò che conta non è tanto comprendere, quanto aderire all’esperienza condividendone i ritmi, le formule, il nonsense.

2.4 Riduzione fenomenologica

L’approccio fenomenologico che abbiamo adottato in questo studio richiede infine di osservare il brainrot italiano non come un insieme di contenuti già classificati o tematizzati, ma come un’esperienza emergente che investe la percezione prima ancora di essere interpretata. Questo è valido soprattutto nelle sue prime manifestazioni, quando il fenomeno non si presentava ancora come un genere o una categoria definita, perché ogni personaggio era di fatto una novità assoluta. L’utente non incontrava sui social “gli animali brainrot italiani”, ma si imbatteva in singoli eventi visivi e sonori difficilmente incasellabili, che rompevano l’aspettativa e destabilizzavano la fruizione ordinaria. È per questa ragione che nella presente analisi si è scelto di concentrarsi sui primi dieci personaggi, quelli per così dire più “sinceri” e spontanei: creature nate senza la pressione della riproducibilità, in un orizzonte ancora libero da codificazioni rigide, più vicine quindi all’esperienza pura che qui si intende descrivere.

I primi esempi, tra cui Tung Tung Tung Sahur, Tralalero Tralalà e alcuni altri, sono emersi infatti in modo apparentemente spontaneo e non derivativo, come espressioni isolate di un immaginario in formazione. Non è casuale che la loro nascita sia andata a coincidere con l’introduzione di nuovi strumenti di generazione automatica di immagini e video, che tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 hanno reso accessibile a un ampio pubblico la possibilità di creare gratuitamente immagini fotorealistiche, per quanto assurde, a partire da semplici definizioni testuali. In questa prima fase, non esistevano ancora aspettative codificate o riferimenti da imitare: ogni creatura appariva come un oggetto percettivo autonomo, che colpiva per l’assurdità della forma e la stranezza della voce, generando un’esperienza allo stesso tempo di disorientamento e di interesse, non mediata da alcun concetto precostituito.

Man mano che gli animali si diffondevano sui social, però, il fenomeno ha cominciato a strutturarsi in modo più riconoscibile. Il pubblico ha iniziato a identificarne, anche solo implicitamente, i tratti comuni (quello che abbiamo chiamato l’eidos del brainrot italiano), a nominarne ricorsivamente i personaggi, a creare nuove relazioni e riferimenti incrociati. I contenuti successivi sono stati quindi prodotti tenendo conto di ciò che era già emerso, riprendendo formule di successo o sovvertendole, contribuendo così alla formazione di una grammatica del brainrot, che però, per la natura stessa del fenomeno, è rimasta in gran parte implicita. In questa fase, l’esperienza si è fatta progressivamente meno ingenua: ogni nuovo animale nasceva dentro un orizzonte già popolato, entrando a far parte di un meme-mondo, un sistema semiotico in espansione che, pur mantenendo un’apparenza caotica, mostrava segni sempre più marcati di autoreferenzialità e convenzionalità.

Nel momento in cui stiamo scrivendo (fine aprile / inizio maggio 2025), il sistema “italian brainrot” si trova in piena fase esplosiva: la proliferazione di nuovi personaggi è massiccia, la saturazione immaginativa evidente, le cosiddette “opere derivate” sono tantissime, così come le penetrazioni del fenomeno all’interno di altri prodotti social e di intrattenimento (es. filtri per selfie, contest sui social, skin per videogame, merchandising sia virtuale che reale etc…). Tutti questi segnali suggeriscono che il fenomeno potrebbe presto raggiungere il suo vertice, coincidente con un punto di crisi, come è tipico delle dinamiche virali, e sparire altrettanto improvvisamente come è comparso.

2.4.1 La tradizione del nonsense come orizzonte esperienziale

In questa sezione conclusiva, intendiamo evidenziare come esperienze linguistiche caratterizzate da gioco semantico, spaesamento percettivo e attrazione per il paradosso siano tutt’altro che inedite nella cultura occidentale. Il riferimento a tali tradizioni non vuole però suggerire una genealogia diretta o una spiegazione storica del fenomeno brainrot, quanto piuttosto delineare un orizzonte esperienziale in cui pratiche affini possono essere messe in relazione in termini fenomenologici e formali.

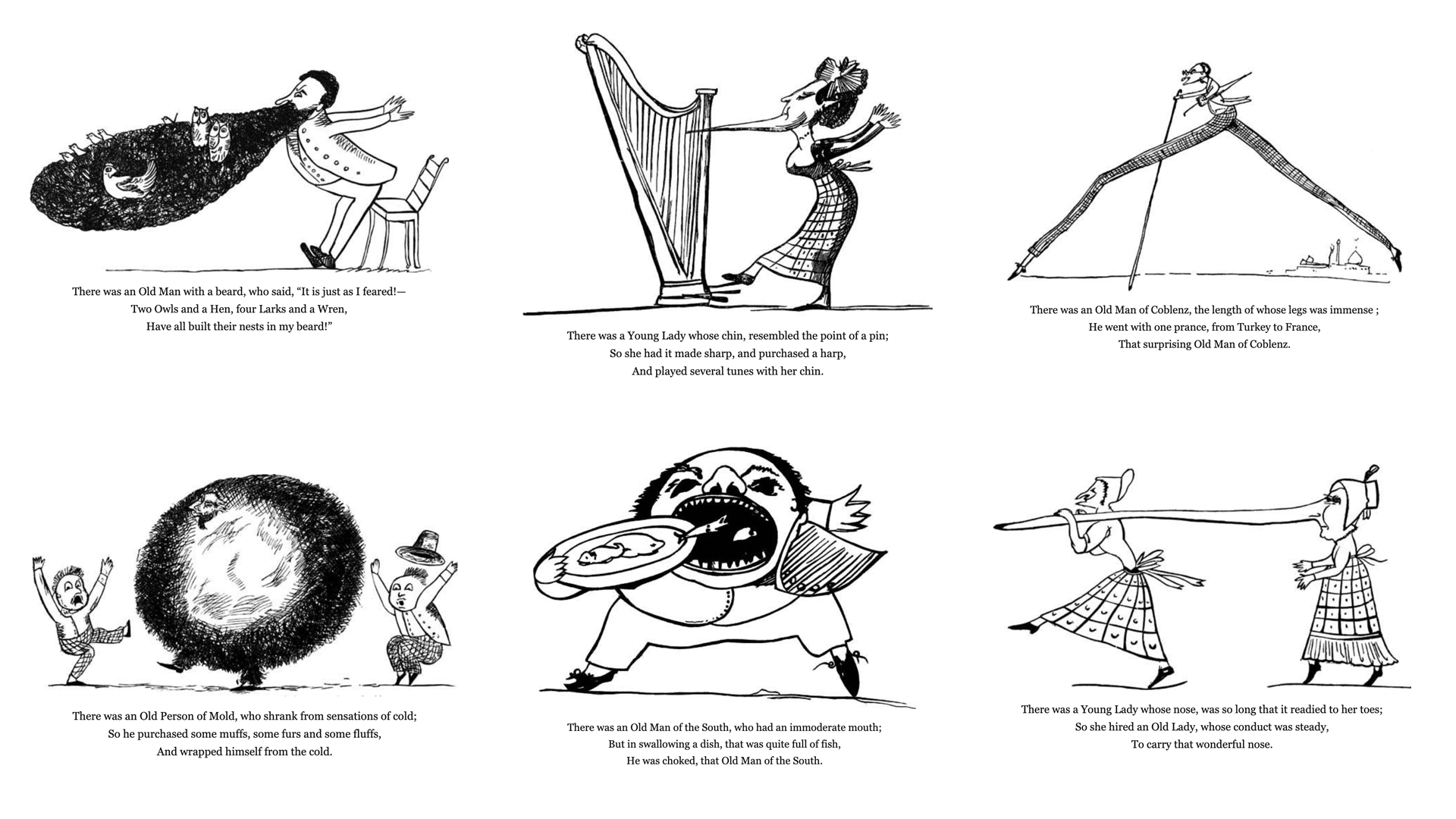

Non sarà certo sfuggito l’accostamento, volutamente forzato, condotto in apertura tra i limerick di Edward Lear o le filastrocche di Gianni Rodari e le frasi nonsense degli animali brainrot. In particolare, è sicuramente il limerick ad occupare un posto fondamentale tra le forme letterarie che hanno reso possibile un’esperienza estetica basata sull’assurdo e sulla deformazione. In estrema sintesi, si tratta di una breve poesia di cinque versi, caratterizzata da una struttura metrica fissa (schema AABBA), da un ritmo incalzante e da un tono prevalentemente comico o francamente nonsense. Nato probabilmente nella tradizione orale irlandese, il limerick si è affermato come genere letterario autonomo tra il XVIII e il XIX secolo, trovando la sua più alta formalizzazione nelle opere di Edward Lear. Con la pubblicazione del Book of Nonsense (1846), Lear ha dato infatti vita a una serie di limerick che ne hanno fissato i canoni stilistici ancora oggi riconoscibili:

- la presentazione di un personaggio strano o grottesco,

- un evento o una situazione assurda che lo coinvolge,

- una conclusione che spesso ripete o deforma il verso iniziale.

Come quello degli animali brainrot, il mondo evocato dai limerick è popolato da figure deformi, creature bizzarre e situazioni impossibili, trattate con leggerezza ironica e ritmo musicale. Anche in questo caso non c’è ricerca di un significato profondo: il limerick celebra il piacere della variazione, della sorpresa, dell’inversione delle logiche comuni. In questo senso, i limerick rappresentano una forma codificata e altamente stilizzata del nonsense letterario, capace di suscitare una partecipazione ludica fondata sulla sospensione del senso comune e sulla fascinazione per l’assurdo.

Nell’immagine proposta in Figura 2, alcuni esempi tratti dalle opere di Edward Lear mostrano personaggi dalle caratteristiche fisiche abnormi (barbe abitate da uccelli, bocche smisurate, nasi lunghissimi), impegnati in azioni tanto assurde quanto perfettamente normalizzate all’interno della breve struttura narrativa del componimento poetico.

Figura 2. Esempi di personaggi dei limerick di Edward Lear [1]

Se i limerick di Edward Lear rappresentano uno dei momenti fondativi del nonsense poetico anglosassone, in Italia una figura centrale nel recupero e nella rielaborazione del nonsense in chiave letteraria è stato sicuramente Gianni Rodari.

Rodari, attivo nel secondo Novecento, ha saputo portare il gioco linguistico, l’assurdo e l’impossibile al centro della letteratura per l’infanzia, elevando la filastrocca nonsense a forma artistica consapevole e colta. Opere come Filastrocche in cielo e in terra (1960) o Favole al telefono (1962) mostrano come Rodari abbia fatto della deformazione logica, della sorpresa paradossale e della ripetizione ritmica gli strumenti principali di un linguaggio che diverte, stupisce e invita a pensare senza rigidità.

Rodari, attivo nel secondo Novecento, ha saputo portare il gioco linguistico, l’assurdo e l’impossibile al centro della letteratura per l’infanzia, elevando la filastrocca nonsense a forma artistica consapevole e colta. Opere come Filastrocche in cielo e in terra (1960) o Favole al telefono (1962) mostrano come Rodari abbia fatto della deformazione logica, della sorpresa paradossale e della ripetizione ritmica gli strumenti principali di un linguaggio che diverte, stupisce e invita a pensare senza rigidità.

La poetica di Rodari, pur muovendosi entro un orizzonte dichiaratamente educativo, non rinuncia mai al piacere dell’assurdo, dell’inversione logica e dell’infrazione semantica. Nei suoi testi troviamo una costellazione di immagini e situazioni che sfidano le regole della realtà quotidiana, rendendo pensabile l’impossibile. Come in Il palazzo di gelato, ad esempio, in cui edifici commestibili vengono descritti con precisione architettonica, o in Il cielo è di tutti dove immagina che qualcuno possa “prendersi il cielo” come fosse un bene privato, o in Il topo dei fumetti, in cui il protagonista della storia finisce per diventare personaggio di ciò che sta leggendo [25]. In tutti questi esempi però, l’assurdo non è fine a sé stesso: funziona invece quasi come una apertura epistemologica, come un invito a concepire alternative, a sospendere il principio di non contraddizione e a esplorare universi simili al nostro, ma divergenti rispetto ad alcune regole di base. Sebbene Rodari abbia scritto anche limerick perfettamente convenzionali (ad esempio quello citato in apertura sul “signore molto piccolo di Como”), la tradizione italiana del nonsense colto da lui inaugurata ha preso in genere un indirizzo più narrativo e meno chiuso metricamente rispetto ai limerick anglosassoni.

Il riferimento ai limerick e alle filastrocche classiche italiane però non intende, né può spiegare in termini genealogici o sociologici, il fenomeno degli animali brainrot italiani; tuttavia pensiamo che possa risultare utile per sottolineare, per analogia esperienziale, il modo in cui anche il brainrot si costituisce come evento linguistico-percettivo: siamo di fronte ad atti performativi che si realizzano nell’ascolto, nella percezione e nella partecipazione ritmica, prima ancora di ogni decodifica semantica. In effetti, le differenze tra brainrot e componimenti poetici nonsense sono enormi, sicuramente più delle loro similitudini. Se l’orizzonte esperienziale del nonsense accomuna i limerick, le filastrocche di Rodari e gli animali brainrot, sul piano formale e strutturale emergono divergenze profonde.

In primo luogo, mentre il limerick e la filastrocca possiedono una struttura metrica precisa, una forma chiusa che regola l’andamento del ritmo e la conclusione narrativa, il brainrot si presenta come un’esperienza aperta, caotica e totalmente destrutturata. Non vi è alcuna metrica riconoscibile, nessun vincolo di rima, né una chiusura logica o narrativa prestabilita. Il brainrot opera attraverso un flusso disordinato di immagini, suoni e parole, in cui il nonsense non si limita a sovvertire il senso, ma collassa la possibilità stessa di un’organizzazione regolare del discorso.

In secondo luogo, molte delle caratteristiche individuate nella nostra analisi eidetica, come il turpiloquio, la bestemmia, la destrutturazione narrativa totale, la volontà di scandalizzare, non trovano alcuna corrispondenza nei limerick o nelle filastrocche classiche. Diversamente da esse, infatti, il brainrot si spinge molto oltre la semplice rottura del senso comune e la ricerca dell’effetto shock supera ogni forma di schematismo estetico.

Va infine sottolineato che limerick e filastrocche, pur nati probabilmente anch’essi da pratiche culturali “dal basso”, si sono progressivamente normati, stabilendo canoni riconoscibili di forma, ritmo e contenuto, tanto da essere stati inclusi pienamente negli anni all’interno del corpus ufficiale della letteratura. Il brainrot invece, almeno allo stato attuale, appare come un fenomeno privo di normazione intrinseca o estrinseca. Non solo nasce dal basso, ma si mantiene disordinato, incapace (o forse non interessato) a strutturare regole formali stabili, anche in presenza di tentativi di imitazione e proliferazione.

In sintesi, dunque, se limerick e filastrocche rappresentano una formalizzazione consapevole del nonsense, capace di generare opere letterarie, il brainrot incarna ad oggi un’estetica del disordine radicale, nel quale la spinta a stupire, destabilizzare e scioccare impedisce la formazione di schemi condivisi e mantiene l’esperienza in uno stato di tensione anarchica e fluida.

Gli elementi fondamentali di questo confronto sono riassunti nella tabella 3.

| Limerick classico

(es. Lear) |

Filastrocche italiane

(es. Rodari) |

Brainrot italiano | |

| Origine | Tradizione orale popolare, poi formalizzato | Tradizione popolare, formalizzazione letteraria | Fenomeno spontaneo dal basso, non formalizzato |

| Struttura formale | Metrica fissa (AABBA), forma chiusa | Struttura narrativa e ritmica fluida, ma riconoscibile | Assenza di struttura chiusa, flusso caotico |

| Contenuto | Assurdo, deformazione giocosa | Assurdo, sorpresa, deformazione logica | Assurdo radicale, deformazione estrema, volontà di shock |

| Tono | Ironico, leggero | Divertente, educativo | Disorientante, scandaloso, a volte violento e blasfemo |

| Funzione | Intrattenimento, gioco linguistico | Divertimento e stimolo al pensiero flessibile | Shock percettivo, immersione esperienziale, riconoscimento comunitario |

| Relazione con il nonsense | Formalizzazione letteraria del nonsense | Educazione al pensiero creativo via nonsense | Crollo totale del senso, anarchia semantica e linguistica |

| Turpiloquio e volgarità | Assenti | Assenti | Frequenti, spesso costitutivi dell’esperienza |

Tabella 3. Elementi comuni e divergenze del brainrot italiano rispetto a limerick e filastrocche.

Senza indulgere in tentativi di spiegazione storica o genealogica, ciò che emerge dalla riduzione fenomenologica è che il brainrot si costituisce come una esperienza performativa radicale del nonsense: un evento percettivo, sonoro e visivo che investe la coscienza senza appoggiarsi a strutture narrative o metriche stabilizzate. Si potrebbe dire che l’esperienza brainrot riprende la fascinazione per l’assurdo che caratterizzava anche il limerick e la filastrocca, ma la spinge oltre, verso una forma anarchica, destrutturata e scioccante di gioco linguistico. Se il limerick e la filastrocca rappresentavano l’addomesticamento letterario del nonsense, il brainrot ne manifesta invece l’esplosione selvaggia, rendendo la perdita del senso non un semplice ornamento stilistico, ma il centro vivo dell’esperienza vissuta.

2.4.2 La partecipazione rituale come dimensione esperienziale

Accanto all’analisi dei testi e delle immagini, è infine importante considerare anche la dimensione partecipativa che accompagna la fruizione del brainrot italiano. In un’ottica di riduzione fenomenologica, i commenti, le condivisioni e le reazioni degli utenti non vanno interpretati come semplici elementi sociali esterni, ma come parte integrante del modo in cui l’esperienza brainrot si dà alla coscienza.

La visione di un animale brainrot non si esaurisce nella percezione di un contenuto visivo o sonoro, ma si prolunga naturalmente nella scrittura rituale di commenti nonsense, nella ripetizione mimetica di formule onomatopeiche, nella chiamata in causa degli amici attraverso tag che moltiplicano e rilanciano l’esperienza. Questi atti di partecipazione non aggiungono un semplice “secondo livello” all’esperienza originaria, ma devono essere considerati parte costitutiva dell’evento stesso.

A differenza di fenomeni più letterari come i limerick o le filastrocche, pensati sì per essere anche declamati, ma comunque autonomi come opere a sé, gli animali brainrot senza la condivisione sociale perdono quasi ogni significato. È proprio la loro natura virale, la loro immediata capacità di essere condivisi, commentati e remixati che ne sostiene la vitalità: si tratta di fenomeni che, in poche settimane, raggiungono una diffusione mondiale che nessuna filastrocca o poesia nonsense tradizionale potrebbe mai ottenere.

Questa interattività non è un accessorio, ma un elemento intrinseco al fenomeno: chi crea un animale brainrot si aspetta che venga reagito, condiviso, commentato, modificato e così via. Inoltre, è implicitamente previsto che siano gli stessi utenti a contribuire all’ampliamento dell’universo narrativo degli animali, inventando relazioni, genealogie, azioni che non erano state preventivate dagli autori originali. È il caso, per esempio, di Bombardiro Crocodilo e Bombombini Gusini, la cui parentela di fratellanza non esisteva al momento della creazione del primo personaggio, ma è stata successivamente generata, accettata e consolidata dalla comunità di commentatori.

Questa dinamica distingue profondamente il brainrot dai personaggi dei limerick o delle filastrocche: mentre i personaggi tradizionali appartenevano a una storia chiusa, i personaggi brainrot vivono in un meme-mondo aperto, esplorato e co-costruito dagli utenti stessi nel momento stesso della sua apparizione.

L’analisi dei commenti conferma questo aspetto: circa 1 commento su 5 fa riferimento al lore del brainrot, molto spesso in modo canonico (cioè richiamando parentele o eventi noti e già condivisi), talvolta in modo del tutto inventato (e in genere autoconclusivo), ma comunque riconoscibile da tutti come parte del gioco collettivo.

Infine, è ancora più significativo il fatto che circa il 40% dei commenti si strutturi come rito di condivisione: taggare amici, usare formule ricorrenti, incitare alla diffusione. In un’epoca dominata dai meme come strumenti di riconoscimento generazionale, questi atti non sono semplici espressioni di gradimento, ma sono pratiche di appartenenza, veri e propri segni iniziatici che sanciscono la cittadinanza del commentatore nel mondo brainrot.

Analogamente a quanto avvenuto con altri fenomeni virali come Skibidi Toilet, anche nel caso degli animali brainrot italiani la condivisione, il commentarsi reciproco, il “passarsi” i meme nelle chat private o pubbliche funziona come segno di appartenenza a una sottocomunità che con un unico gesto si riconosce nel nonsense condiviso e, insieme, esclude simbolicamente chi non ne coglie il codice implicito.

In definitiva, l’esperienza brainrot non si configura come semplice fruizione individuale, ma come evento intersoggettivo, in cui il nonsense viene continuamente riaffermato, esteso e trasformato nella partecipazione collettiva ad un rito destrutturato di riconoscimento comunitario virtuale.

3. Discussione e conclusione

L’analisi condotta ha permesso di delineare i tratti distintivi del fenomeno animali brainrot italiani. Inizialmente, l’osservazione diretta dei contenuti ha evidenziato la natura percettiva e linguistica dell’esperienza, caratterizzata da una struttura caotica e da una forte componente rituale e comunitaria. Successivamente, l’analisi dei commenti ha confermato queste intuizioni, mostrando come gli utenti partecipino attraverso pratiche di condivisione, ripetizione di elementi noti e creazione di micro-narrazioni. Questa convergenza tra le due fasi analitiche ha offerto una comprensione più approfondita dell’esperienza brainrot, evidenziando come essa si configuri come un fenomeno collettivo, emergente e in continua evoluzione.

In generale, si è osservato come la creazione di lore e le pratiche di condivisione rituale siano fenomeni ampiamente diffusi e relativamente omogenei tra i diversi personaggi analizzati, senza differenze significative che meritino particolari sottolineature. Questo dato conferma l’idea di una dinamica narrativa distribuita, priva di centri dominanti, che si sviluppa come trama fluida all’interno della logica destrutturata del brainrot.

Un dato interessante ha riguardato la distribuzione dei commenti nonsense, che pur essendo elevata su tutti i personaggi, risulta particolarmente marcata per Tung Tung Tung Sahur. Questo risultato appare coerente con la natura del personaggio: il suo stesso nome è infatti una onomatopea ripetitiva, che richiama immediatamente un ritmo sonoro ipnotico (il termine “tung” compare ben nove volte nella frase iniziale), e la sua origine linguistica è indonesiana, il che impedisce alla maggior parte degli utenti italiani e anglofoni di accedere a un livello semantico comprensibile (ammesso che ne esista uno). La partecipazione al rituale di questo personaggio non può quindi che concentrarsi quasi esclusivamente sulla fonicità, accentuando la dimensione pre-linguistica e affettiva già descritta fenomenologicamente.

Infine, l’analisi dei commenti critici ha evidenziato come le reazioni negative non siano equamente distribuite su tutti i contenuti. Queste si concentrano infatti soprattutto su Bombardiro Crocodilo, e si riferiscono in larga misura a temi religiosi (menzioni di divinità e religioni) e alla rappresentazione implicita di violenza sui minori (ad esempio l’immaginario evocato dal meme dei bombardamenti su Gaza). Diversamente da quanto ci si potrebbe attendere, il turpiloquio e persino la presenza di bestemmie non sembrano invece suscitare particolare scandalo o rifiuto tra gli utenti. È inoltre plausibile che buona parte dei commenti critici provenga da soggetti estranei alla comunità brainrot, entrati in contatto con i contenuti più provocatori proprio attraverso la loro viralizzazione, che reagiscono non in quanto membri interni della comunità, ma piuttosto come osservatori occasionali scandalizzati.

Nel complesso, l’integrazione tra analisi fenomenologica e analisi quantitativa ha restituito un’immagine piuttosto coerente del brainrot italiano come fenomeno basato su pratiche riconoscibili di appartenenza. Il ruolo del nonsense non sembra essere tanto quello della rottura del significato, quanto piuttosto una modalità condivisa attraverso cui gli utenti si riconoscono, partecipano e collocano la propria esperienza all’interno di un gioco collettivo.

Questo quadro conferma però anche la natura intrinsecamente effimera del fenomeno. Come ogni manifestazione virale, esso vive di una tensione continua tra creazione e dissoluzione: si costituisce come evento intensamente vissuto e rapidamente consumato, più che come oggetto stabile della cultura. Questa precarietà è inscritta nella sua stessa fenomenologia: gli animali brainrot esistono nella misura in cui vengono partecipati, commentati, condivisi e svaniscono non appena la ritualità sociale che li sostiene perde forza.

La dinamica della loro diffusione richiama da vicino il modello di un’epidemia: anche gli animali brainrot italiani nascono da un sottofondo creativo latente, una trama nascosta di micro-condivisioni che restano invisibili alla massa, finché improvvisamente non emergono, crescendo dapprima lentamente e poi con una esplosione esponenziale. Come in ogni processo virale, proprio il momento del massimo successo, della massima visibilità e della massima attenzione collettiva (ad esempio quando anche generazioni esterne alla cultura originaria ne riconoscono l’esistenza e cominciano a parlarne) coincide con l’inizio del suo inevitabile declino. È da ritenere che, raggiunto il picco, anche questa ondata di brainrot comincerà a saturarsi, a ripetersi, a svuotarsi, preparando il terreno per il passaggio a nuove forme di espressione. La rapidità con cui il fenomeno si espande porta in sé anche il seme della sua implosione: è proprio la moltiplicazione incontrollata dei contenuti a causare la perdita dell’effetto sorpresa, la progressiva banalizzazione dei codici e la trasformazione di uno spazio creativo fluido in un semplice cliché per il quale viene perso ogni interesse.

In conclusione, l’analisi suggerisce che il fenomeno del cosiddetto italian brainrot, pur nella sua eclatante eccentricità, non vada ridotto a una semplice curiosità virale o a un eccesso marginale della cultura digitale. Ci pare che esso si presenti invece come una forma significativa di espressione giovanile, riconducibile in particolare alla Generazione Alpha e alla fascia più giovane della Generazione Z. In pochi mesi, nascendo dal nulla, gli animali brainrot italiani sono andati ad abitare un ambiente comunicativo destrutturato ma ben riconoscibile, nel quale il senso non viene trasmesso ed esplicitato, bensì condiviso attraverso pratiche collettive, basate sul suono, sull’immagine e sull’assurdo. L’appartenenza, in questo contesto, è un gesto partecipativo.

La struttura stessa del fenomeno – ibrida, frammentaria, pre-linguistica e dissacrante – riflette un modo particolare di abitare i contenuti digitali, non come luogo di testi da comprendere o interpretare, ma come meme-mondo da abitare e condividere. L’emergere di micro-lore e rituali di interazione nei commenti mostra come anche la più caotica delle estetiche possa generare forme di coesione e riconoscimento, certamente non basate sulla condivisione di un significato logico, ma sulla appartenenza ad una comunità virtuale destrutturata.

In questo senso, il fenomeno italian brainrot non si configura affatto come un prodotto artistico, ma rappresenta uno spazio di sperimentazione condivisa: un mondo virtuale, immediato, rapido ed effimero, in cui le generazioni più giovani giocano con i limiti del linguaggio, della rappresentazione e della relazione sociale, ridefinendo insieme le proprie modalità di espressione e appartenenza.

Il tutto ovviamente finché l’interesse non sia improvvisamente saturo e ad un tratto arrivi il momento di interessarsi ad un metaverso memetico tutto nuovo. A breve la stagione degli italian brainrot animals finirà, e, quasi senza accorgercene, ci troveremo immersi in un meme-mondo tutto nuovo, del quale non ci è dato sapere ancora nulla.

Acknowledgements: ringrazio mio figlio Guglielmo, appartenente alla fine della Generazione Zeta, per la preziosa consulenza sul mondo dei meme e del brainrot, senza cui questa analisi non sarebbe stata possibile.

4. Bibliografia

1 Lear E. A Book of Nonsense. 2002 ed. Routledge 1846.

2 Rodari G. Le filastrocche del Cavallo Parlante. Emme Edizioni 1970.

3 Brr brr Patapim. Brainrot Wiki. 2025. https://brainrot.fandom.com/wiki/Brr_brr_Patapim (accessed 17 April 2025)

4 Heaton B. ‘Brain rot’ named Oxford Word of the Year 2024. Oxford University Press. 2024. https://corp.oup.com/news/brain-rot-named-oxford-word-of-the-year-2024/ (accessed 17 April 2025)

5 Thoreau HD. Walden. Mercer University Press 2011.

6 McKinnon A, Harmon S, Harmon AM explains it to S. Skibidi Toilet: what is this bizarre viral YouTube series – and does it deserve the moral panic? The Guardian. 2024.

7 Bumas A. Who’s Afraid of ‘Skibidi Toilet’? Wired.

8 Jenkins H. Convergence Culture. New York University Press 2006.

9 March 2025 Meme Drought. Know Your Meme. 2025. https://knowyourmeme.com/memes/march-2025-meme-drought (accessed 21 April 2025)

10 Shamsian J. Studio Ghibli has few legal options to stop OpenAI from ripping off its style. Business Insider. 2025.

11 Preston D. ChatGPT’s improved image generation is now available for free. The Verge. 2025. https://www.theverge.com/news/640359/chat-gpt-4o-image-generator-ghibli-free-users (accessed 29 April 2025)

12 AI Brainrot Animals. Brainrot Wiki. 2025. https://brainrot.fandom.com/wiki/AI_Brainrot_Animals (accessed 27 April 2025)

13 Reid C. Concern about the new TikTok trend: Italian ‘Brainrot’, what it is and what its consequences are. MARCA. 2025. https://www.marca.com/en/lifestyle/world-news/2025/04/23/68091b1a268e3e2c608b45d4.html (accessed 27 April 2025)

14 TikTok’s Brainrot trend explained. Euro Weekly News. 2025. https://euroweeklynews.com/2025/04/24/whats-italian-brainrot-the-tiktok-trend-thats-melting-minds/ (accessed 27 April 2025)

15 Tralalero Tralala. Know Your Meme. 2025. https://knowyourmeme.com/memes/tralalero-tralala (accessed 21 April 2025)

16 Tung Tung Tung Sahur. Know Your Meme. 2025. https://knowyourmeme.com/memes/tung-tung-tung-sahur (accessed 22 April 2025)

17 Tung tung tung sahur. Brainrot Wiki. 2025. https://brainrot.fandom.com/wiki/Tung_tung_tung_sahur (accessed 22 April 2025)

18 lore, n.1 meanings, etymology and more | Oxford English Dictionary. https://www.oed.com/dictionary/lore_n1 (accessed 29 April 2025)

19 Shifman L. Memes in Digital Culture. Cambridge, Massachusetts London, England: The MIT Press 2014.

20 Dawkins R. The selfish gene. 40th anniversary edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press 2016.

21 Levy P. Collective Intelligence. Basic Books 1997.

22 Smith JA, Flowers P, Larkin M. Interpretative Phenomenological Analysis. Second Edition. SAGE 2021.

23 Bozzi P. Fenomenologia sperimentale. Bologna: Il Mulino 1989.

24 Ravaldi C, Mosconi L, Bonaiuti R, et al. The emotional landscape of pregnancy and postpartum during the COVID-19 pandemic in Italy: a mixed-method analysis using artificial intelligence. Journal of Clinical Medicine. 2023;12:6140. doi: 10.3390/jcm12196140

25 Rodari G. Filastrocche in cielo e in terra. 2012.

[1] Anziché stagione, qualcuno si sbilancia chiamandola addirittura “era del brainrot italiano”, ma, nel rutilante mondo dei meme, tutte le entità sono talmente transeunti che parlare di “ere” sembra veramente eccessivo. La natura stessa di questi fenomeni fa sì che nascano spontaneamente, ristagnino per settimane o mesi nel sottobosco del web in anonimato pressoché assoluto e poi, all’improvviso, spesso senza un vero motivo, crescano esponenzialmente diventando virali, per sparire infine altrettanto all’improvviso. In genere quando si comincia ad afferrare e analizzare questi fenomeni è già giunto il momento di passare a quello successivo. Non escludo che al termine della scrittura di questo articolo il fenomeno italian brainrot sia già considerato una cosa vecchia e sia stato rimpiazzato da un nuovo trend.

[2] Con il termine “meme-mondo” si intende qui riferirsi a quella particolare evoluzione del contenuto virale che, anziché esaurirsi in una battuta isolata o un’immagine effimera, costruisce nel tempo un intero ecosistema narrativo condiviso e potenzialmente infinito. Questo universo, simile per dinamiche a un metaverso memetico, è co-costruito dagli utenti attraverso remix, variazioni sul tema, parodie, linguaggi interni e riferimenti incrociati. Il concetto si ispira alle teorie sugli storyworlds e sulle narrazioni transmediali di Henry Jenkins [8], e riflette l’osservazione empirica di fenomeni come Skibidi Toilet o appunto gli animali brainrot italiani, ognuno dei quali non rappresenta solo un contenuto singolo, ma fa parte di un ambiente simbolico aperto e partecipativo.

[3] Poco dopo la viralità degli animali brainrot, nel marzo 2025 OpenAI ha lanciato GPT-4o, un modello multimodale avanzato integrato in ChatGPT, capace di generare immagini ancora più dettagliate da semplici prompt testuali. Questa innovazione ha alimentato una diffusione estremamente virale sui social di immagini generate dall’IA, soprattutto quelle ispirate allo stile degli anime dello Studio Ghibli (usato anche per la copertina di questo post). Oltre che a dibattiti sulla proprietà intellettuale delle immagini [10], la popolarità di queste rappresentazioni ha anche sollevato preoccupazioni riguardo al consumo di risorse, poiché l’elevata domanda ha messo sotto pressione le infrastrutture di calcolo, portando OpenAI a limitare temporaneamente l’accesso alla funzionalità per gli utenti gratuiti [11].

[4] Ciò non significa che sia stato necessariamente selezionato il primo video in senso cronologico in cui il meme compare, né si esclude che animali con video in molteplici versioni, possano totalizzare punteggi più alti di quelli qui riportati se le interazioni ai diversi video in cui compaiono fossero considerate nella loro totalità. Per uniformità metodologica si è scelto di analizzare in ogni caso un singolo video.

[5] È curioso sottolineare come il personaggio attualmente più condiviso di questo metaverso, Tung Tung Tung Sahur (il numero di Tung nel nome può variare da 3 a 9) sia in realtà indonesiano e preceda cronologicamente molti degli altri personaggi [16]. Tuttavia, le storie di background inventate per Sahur, lo collocano nel medesimo metaverso degli altri, rendendolo a tutti gli effetti una figura di spicco anche del brainrot italiano [17].

[6] Il termine lore ha assunto un ruolo centrale nella cultura digitale contemporanea, specialmente nelle comunità online e nei fandom. Tradizionalmente, lore si riferisce a un insieme di conoscenze e storie tramandate oralmente all’interno di una cultura, spesso senza una documentazione scritta formale. Nell’ambito della narrativa moderna, il termine è stato adottato per descrivere le informazioni di background su personaggi e ambientazioni fittizie in libri, film, videogiochi e altri media [18]. Nel contesto dei media digitali e dei giochi, lore rappresenta il corpus di conoscenze, tradizioni e credenze associate a una particolare storia o universo, comprendendone la mitologia, la storia e i dettagli culturali, inventati o reali, che arricchiscono le narrazioni e forniscono contesto per personaggi ed eventi. È interessante notare che anche “lore” era stato incluso nella lista dei termini candidati per la parola dell’anno 2024 dell’Oxford University Press, vinta, come abbiamo detto, da “brainrot” [4].